ひとりごとコーナー

ひとりごと0

ようこそ「ひとりごとのコーナー」ヘきていただきありがとうございます。ここでは僕が感じた事や思っていることなど、自由につらつらと書き立てていこうかと思っております。そのとき、その時の思いつきでその都度書きますので、誤字脱字、科学的検証や事実確認などしませんので、間違いなどあればご容赦ください。また、誰に向けてとか何に対してなどという気持ちもありませんので、個人や団体に対しての攻撃的な気持ちは一切ありません(国や行政に対してはするかもしれませんが…)ので表現上不十分な点があればそこも含めてご容赦ください、寛容な気持ちでお読みください。まずはお願いから。

ひとりごと1親の成長、子の独立

親の成長は子どもをこまらせること

娘がひとり暮らしするというので引っ越しの準備をしました。

生活に必要なものを買っていくのを見ながら、ティシュとかトイレットペーパーとかもいるのにと思いながらも口にしませんでした。

昔なら、娘が一人暮らししても困らないように前もってこれもいる、あれもいると用意していましたが、今回は、不便で困ったほうが、身につくかと思いあえて何も言いませんでした。案の定、引っ越しはしたもののトイレットペーパーがない状態でトイレにも行けませんでした。

親というものは、子どもにできるだけ不自由な思いをさせたくないとの思いからあれやこれやしなければいけないと思いがちですが、あえて困ってもらって、その問題を乗り越えていく力を身につけてもらうように待つことができるというのは、親が成長しなければできないんじゃないかなと思います。

子どもが生まれてからずっと子どもが成長し独立するまで面倒を見るのが親の仕事でしたから、あえて何もしないというのはかえって難しいものです。子どももいつまでも養育される側ではなく独り立ちしていく上においても困ることというのは必要な事かなと思います。もちろん困った時に助ける準備はしておかないといけないし、困らせてもいいと思いますが、子どもに迷惑をかけてはいけないと思っております。

ひとりごと2親というものとは

前回、親の成長について書きましたが、今回はそもそも親とは何だろうかということについてずっと考えておりまして、今回もひとりブツブツとひとりごと。

親というものについて明確な答えを持っている人もおられるかと思いますが難しいものです。子どもができた瞬間から親ですから準備も資格もましてや学校でも教わったことがないし、何が親なのか正直わからないものです。

子どもが欲しいと思うことはあっても、親になりたいと最初に思ってなるひとは少ないのではないかと思います。

子どもがいて、訳も分からず世話をしている間になんとなく親の役割をしていて、保育園や学校に行くと知らない間に親としての役割と責任を持たされて一所懸命やっている間になんとなく知らない間に自分が親なんだと自覚してしまったりしています(自分の責任も十分取れないのに何で子どもの責任まで取らされるんだろうとか考えたり、他の人がやっているから自分も頑張ってやらなければと無理したり、誰か親業というものをおしえてくれ~と心の中で叫んだり)とそんな私ですが立場上、保護者の方に「親とは」と話す機会もあります。

「親という字は木の上に立って見る。と書くように、子どもが遠く離れて木の上に立って見ないといけないほどの距離をもって見守る必要があるということでそして子どもが何かあった時に帰って来られるように木のようにどっしりと構えて動かず受け入れる場所を作っておく。それが親というものです。」と言いつつそんな簡単なものでもないことは言っている本人もよくわかっています。

いつまでも子どもは親に依存しない、親も子どもに依存しない。この社会の中で生きていく力をつけてあとは放っておく(見守る)便りのないのは無事な証拠困った時には相談に乗る、そして子どもに迷惑をかけない。そんな親になりたいとおもっております。

ひとりごと3子育ち

今回もひとりブツブツとひとりごと…

娘が3人いまして、同じ両親の遺伝子で同じ家で育ち、特に条件や環境が違うというわけではないと思うのですが、見事に3人3様でひとりひとり全く違います。性格も考え方も生き方も(男性の好みも…)

よく、「子育て」と言って親が子どもを育てているように思いますが、子どもはなかなか親の思うようには育ってくれません。ある程度社会的なルールや一般常識的なことは教えますが、子どもとはいえ一人の人格者、親の価値観がそのまま全部受け入れられるものではありません。育つためのいろいろな肥料は撒いてあげるけど、どう育つかは子ども次第ということか。

親は「子育て」ではなく「子育ち」を見守ることしかできないという自覚をもって関わっていくと、親としての余計なイライラや負担も少なく子どもとつきあっていけるのかなぁとおもっております。

ひとりごと4老人

今回はわりとはっきりひとりごと

高齢者と言われる年齢を数年過ぎてしまった今だから大声で言えますが

「ぼくは昔から老人がきらいだ~」

(注:このコーナーは僕の気持ちを素直に吐露するための所なので、発言に問題があってもご容赦ください。決して個人や団体を非難、攻撃しようという意図はいっさいございません「不適切にもほどがある」的な見方で読み流してください)

僕がまだ学生さんだった頃、今から50年ほども昔のことですが、その当時はまだ今ほど高齢者問題が深刻ではなく、皆がお年寄りに寛大で優しかった時代、お年寄りには負担をかけず、難しいことはさせず親切にと言う風潮の中、ひとり年寄りだからこそ楽させてはいけないと主張していた僕は周りから理解されず、その当時福祉と言えば老人ホームでのお年寄りのお世話、みたいなイメージが強い中、嫌いな老人関係にはいっさい触れず、高齢者関係の学科も一つもとりませんでした。そのため誰でもが取れる資格「社会福祉主事任用資格」が取れず、社会に出てから後悔する羽目となりましたが…。

なぜ老人が嫌いかというと、はっきりわかりません。老人全般が嫌いかと言うとそうでもなく岩合光昭さんや養老孟司さんや畑正憲さんも好きでしたから、その基準がはっきりとはわかりません。

ただ、自分が確実に年寄りになってきて、目は見えにくくなるし、ことばはすぐ出てこないし嚥下困難になることもあり、確実に老人になっていることの自覚はあります。しかし昔の自分のことばに縛られ自分を甘やかさない様、日々自分の老人と戦っています。今の自分から昔の自分にひとこと言いたい。

「年寄りのこともわからんくせに!」

ひとりごと5施設今昔

僕がこの仕事に就いたのがもう43年も前で、そのころは施設名称も「重度精神薄弱児施設」○○園と呼ばれていて、今は制度も変わり「知的障害児・者」○○事業所と呼ぶようになりました。福祉制度もいろいろできて、○○園が○○センターになって、確かに建物も清潔できれいになってきました。

スタッフの対応も丁寧で優しいと思います。でも僕が古い人間のせいなのかわかりませんが、今の施設(事業所・センター)に行ってもなぜか落ち着かないのです。昔より設備は断然よくなっているのになぜだろうと考えていまいます。たぶんその原因は、そこに生活感を感じないからじゃないかと思います。

昔の施設はもっと汚くてやかましかったけどなんか一人ひとりが生命力にあふれていたような気がします(そのぶん対応も大変だったけど)昔が良かったとは言いませんが、なかま(利用者さん・入所者さん)と職員との距離感ももっと近かったように思います。一緒に生きてる感があって、そこに生きている者(職員も含めて)の生活がそこにあったように思います。

えるちゃんはボロボロで汚いし、○○様というような丁寧な対応はしませんが、なかまと一緒に生活(いきる)場所でありたいと思っています。

ひとりごと6さけび

大谷翔平は好きなことを一途にやって

お金がふえていく

ぼくは好きなことを一途にやって借金がふえていく

なんでや~!!

ひとりごと7映画

映画でまたJOKERをするというので1作目のJOKERを観た。

ただの「バットマン」のスピンオフだと思って上映時は行かなかったけど良い映画だった。

JOKERの行為自体は許されるものではないが、共感できる部分が多くあり、最後まで救いようのない映画だったけど、胸にずーんときた。

いやあ、映画って本当にいいもんですね。

サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。

ひとりごと8風潮

TVで障害者のアートが素晴らしくてデザイン化し商品にたとかブランドとして売り出したとか、非常にありがたいことだと思うのだけれど、その作品自体が良くて素晴らしいと思うなら売り出す時に「障害者の」はいらないのじゃないかと、そういう話を聞くたびに思う。素晴らしい作品はあくまでその人個人のものであって、障害があるからできるというものではないし、作品が良くて興味を持った人が作者のことを知って、こういう人が作っているんだと知ってもらえればそれでいいとおもうのだけど…。

「障害者の人がこんな素晴らしい作品を作っています」と紹介されると、「障害者の人は何もできないのにこんなに良い作品を作ってます」と考えているように受けとってしますのは、僕の穿った見方のせいでしょうか。まぁ商品化もする力のない僕が言っても何にもなりませんが…。

ノーマライゼーションとかダイバシティとかということばは街にあふれているのにその実態はどうなのかなぁ。

…と今日もひとりごと

ひとりごと9高齢者ドライバー

高齢者の運転する車が逆走したり、歩行者の列やどこかに突っ込んだりというニュース見るたびに簡単に操作できるものがはたして便利なのかなぁと思う。

車でいえばマニュアル車みたいに発進時から少し複雑な操作が必要でそれを使いこなせる能力がある人だけが運転できるというフィルターをかければ車をコントロールできない人が乗る可能性は低くなるかと思う。

だけど一番は自覚して乗らないことが一番良いのだけれど、ダメと判断できる人は、まだ乗ってよい人で自分はまだまだ大丈夫と思っている人ほど早く免許返納したほうがいいのだけれど、それも強制できないのなら難しいところだなぁ

ひとりごと10つけはあとまわしがいい

若いころはアイデンティティの確立の為でもあるのかよく人と争うことも多かったが、45歳も過ぎると知力、体力、身体機能の衰えをヒシヒシと感じ、日々自分との戦いに必至で他人と争うどころではなくなってしまい、67歳を過ぎた今、人生も残り少ないのなら、今のうちに我慢せずやりたいことをやっておいた方がいいかなぁと考えるようになってきた。

今までは「○○できてからしよう」とか「○○が終わったらやろう」とか考えていたけど、やりたいことを後回しにしていたら、やる前に人生が終わってしまう可能性も高くなってきたので、できることは無理してでもして、その付けは残った者がすればいい…と無責任なことを考えていますが、なんかその分、生きるのが楽になった気がする…。

もっと早くこういう生き方をすればよかったなぁ…。

と今日もひとりごと

ひとりごと11映画2

前のひとりごとで人生終わりに近づいたから好きなことをしようとつぶやいていて、ふと昔見た映画を思い出した。

アメリカ映画「最高の人生の見つけ方」(原題Buket List)という映画で余命数ヶ月という老人二人が、死ぬまでにしたいことを書いた「棺桶リスト」を実現しようと病院を抜け出して旅に出るという映画でした。

やりたいことはやったほうがいいと思わせてくれる、心にしみる映画でした。機会があればぜひ見てください。

と、皆に訴えるひとりごと…。

ひとりごと12映画3

今回もご推薦映画

かなり昔のアメリカ映画ですが「君に読む物語」原題:The Notebookこれは何も言うまい。夫婦の愛の物語。

ぜひ、見て欲しい...。

ひとりごと13気になること

またまた老人についての文句ですが売り場で、買いもしないのに店員に話しかけては長々と雑談している老人。本屋の店員にいろいろとウンチクを述べている老人。レジ前の荷物詰め台の所でご近所さんと大声で世間話している老人。

店員さんや周りの人たちもヒマではないとおもうのだけどなぁ。

いち年寄りのひとりごとでした...

ひとりごと14映画4-1

今まで古い映画の事ばかりだったので最近(2024年10月)見た

映画について

「ぼくが生きてる、ふたつの世界」

ろう夫婦(耳の聞こえない)とその間に生まれた耳の聞こえる子ども(CODAコーダというらしいです)の家族の物語。

通常版と字幕版があって日本映画なのに字幕って何だろうと思い観てみると、日本語のセリフに日本語の字幕がついていて、「雨の音」とか「♪音楽」という効果音の字幕がついていて、ろうの人たちが鑑賞しやすいようになっているのだとわかりました。なんかこういう配慮があるとうれしいですね。

いい映画なのに上映劇場が少なく大阪まで見に行きました。あまり知られていない映画なので観客も少ないだろうと思っていましたが、わりと客席が埋まっていて、関心のある人がこんなにいるんだと少し意外でした。

内容には触れませんが、いい映画なので多くのひとにみてもらいたいなぁと思っています

ひとりごと15映画4-2

「ぼくが生きてる、ふたつの世界」を見た後、奥さんと二人で中崎町にある「清浄」という手話カフェに行きました。

もともとこの映画も奥さんが見たいというので、上映劇場を探して一緒に観にきたのですが、若いころから趣味も違うので一緒に映画を観ることなどなかったのに、年齢のせいでしょうか…

手話カフェ「清浄」も奥さんが行きたいというので中崎町にあるという拙い情報だけで、スマホも満足に使えない二人がスマホ頼りに歩きまわってやっと見つけた目立たない小さな喫茶店。

店員さんもお客さんも中ではみんな手話かメッセージボードでのやり取り、BGMもないので静かな落ち着いた空間でゆっくりすごせました。(考えてみると日常で音のない空間ってあまりないなぁと改めておもいました)

「清浄」は抹茶カフェなのでコーヒーはありませんが、抹茶メニューがいくつかあります。

場所がわかりにくいですが、良かったら行ってみてください

ひとりごと16喫茶店

先日、以前勤めていた事業所の利用者さんと40年ぶりくらいに会って、入った喫茶店が大国町にある「きじむなー」という店で、そこは、奥がパン工房(作業所)になっていて2階がグループホームだということで、店内はガイドヘルパーさんや利用者さんの待ち合わせ場所(たまり場)になっているとのこと…

ああこんなお店を作りたかったんやなぁと自分がイメージしてたお店が具体的に現実に現れた気がして、初めての店だけど、なじみの店のように落ち着いて雑談しながらゆっくりコーヒーをいただきました。

えるちゃんを作った時に3つの機能を持たせたいと考えていて、一つはいろいろな取り組みが自由にできる場所(すぐに実践できる場所)もう一つは研究機関としての場所(理論がすぐに実践できて、実践結果をすぐに検証できる場所)そして3つ目は皆が自由に集える場所としてお店作りをしたいとずっと思い続けておりましたが…

…現実はなかなかむつかしいですなぁ

ひとりごと17自動車

自動車に乗り出してもう47年間ほどずっと車と共に生活してきたと思う。

通勤はもちろん買い物や嫌なことがあった時、辛い時、気分のいい時うれしい時、いつも車があって生活の一部、自分の一番身近な存在だった車だけれど、今は車なしの生活。

若いころは2~3日車に乗らないと、乗りたくてウズウズしていたのに、今はなくてもなぜか平気。買い物とか人を送ったりするときには不便だけれど、気持ち的には問題なく平常心のまま、実際車がなくなってこんな気持ちになるとは思わなかったけど今は自転車通勤。しんどいわ~。

ひとりごと18自転車

自分の自転車を持つのは何十年ぶりだろう。

中学くらいまでは自分専用の自転車があったと思うが高校以降はよく覚えていない。(自転車を乗る機会もあまりなかったが……)

必要な時は、家族の誰かの自転車をちょい借りしてたので、自分専用の自転車を持つというのがうれしくて、いろいろ自転車屋さんを見て回って、いろいろ考えた結果、選んだ車種があり。

いざ買いに行こうとその自転車をゆっくり眺めていたら、なぜか後ろから視線を感じて振り向くと、1台の自転車がこちらを見て佇んでいるではありませんか。

引き寄せられるようにその自転車にいきハンドルに手をかけ跨がってみました(店員さんには無断で…ゴメン)なぜかしっくりきて即断してしまいました。

あれだけ時間をかけて選んだ自転車をそっちのけで…。

今、その即断した自転車に乗っていますが、試乗もしていないので実際に乗って使ってみると不便、乗りにくい…、だけど、なんかかわいい!

不便や乗りにくさを自転車と一緒に克服することによって一体化していくのかなぁと今自転車と共同作業中!

ひとりごと19本1

こんな先生がいてくれるのはなんかうれしいなぁ

ひとりごと20自転車通勤

自転車通勤で見えるもの。

道の傾斜とデコボコ。

池のほとりに置物のようにたたずむアオサギと泳ぐカモたち。

駅へ向かう人の群れと交差点にあふれる車の波。

なかなか開かない踏切の遮断機。

保育所にこどもを送るお母さん、お父さんの自転車と通学、通勤の列。

小学生の登校集団と付き添いのお母さん、見守り隊の人たちの顔。

「おはようございます」のあいさつと、この町の朝の風景。

ひとりごと21自転車通勤

必至で自転車をこぐ。

あの電柱まで… 次の電柱まで…。

なんか子どものころ下校途中にやってた「カバン持ち」を思い出す。

3~4人の友達とジャンケンして負けたら一人で全員のカバンを。

もって次の電信柱まで運ぶ。。

最近は見ることがないなぁ…とおもいつつ。

昭和の子ども達はそうやって体力つけていたのかなぁ…。

と自転車こぎながら考える。

ひとりごと22ひねくれ者1

重度の児童入所施設に務めていた、若かったころ

いろいろな団体や協会、県のおえらいさん達が視察や見学に来られ棟内を案内して玄関までお見送りすると、「この子たちのお世話大変ですね。頑張ってください。」と声をかけて帰って行かれる方がいます。「はい」と笑顔で答えながら「あなたたちはそれぞれのお家に帰っていくのだろうけど、この子たちの生活はずっとここなんです」とその背中を見ながらつぶやいていた。

ひとりごと23ひねくれ者2

重度の児童入所施設に務めていた、若かったころ

いろいろな団体や協会、県のおえらいさん達が視察や見学に何人も来られたけど「この子らの生活の何が変わったのだろう…」といつも思っていた。

ひとりごと24ひねくれ者3

いろいろな施設を転々としていて思ったこと

理事長さんや施設長さんたちはベンツとかレクサスなんかによく乗ってはった。そんなに車好きに見えなかったのに…。

ひとりごと25気づいたこと1

うちの奥さんが知らない間に大阪のお母んになっていた。

ひとりごと26気づいたこと2

うちの奥さんが私はマヨラーだと言いながらパンにバターを塗っていた。

ひとりごと27朝の風景1

以楽公園(枚方市香里ヶ丘)

自転車通勤途中にて

ひとりごと28無題

強く思うこと

あきらめること

折り合いをつけること

このサイクルで人生がまわっているのかなぁ

ひとりごと29いつも

人と合わせるしんどさと

一人になる怖さを

天秤にかけて行動している

ひとりごと302024年12月

今年1月に起きた悲惨な出来事から、もう1年が経とうとしています。

思い返せば、「えるちゃん」は2010年9月に開所し、今年で15年目を迎えます。5年や10年といった節目が特別なのかどうかは分かりませんが、振り返ると、それは決して短い年月ではありません。生まれたばかりの子どもが義務教育を終えるくらいの長さです。

「えるちゃん」はこの15年で成長できたのでしょうか。目の前の問題に全力で向き合い続けた日々でしたが、失敗やつまずきも多く、目に見える成果はあまり残せなかったように思います。それでも、今年(2024年)は新しいホームページを作り、初めて印刷屋さんに頼んでパンフレットを作成することができました。これらは、小さなことかもしれませんが、これまでできなかったことを一つひとつ拾い集める準備期間だったように感じています。

来年は、これまで積み重ねてきたものを整理し、将来に向けて再構築を進める1年にしたいと思っています。

ひとりごと312025年1月

新年、明けましておめでとうございます。

今年は、大きな事故もなく、天気もよく、おだやかなお正月を迎えられただけでも「おめでたい」と思えます。

今年一年、おだやかでありますように…。

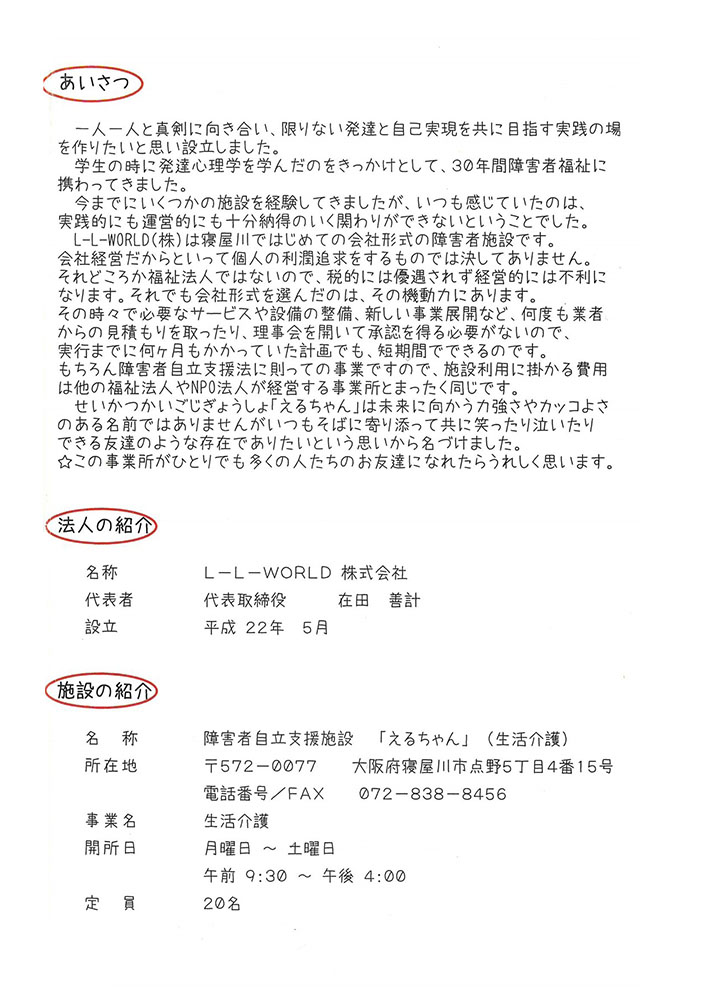

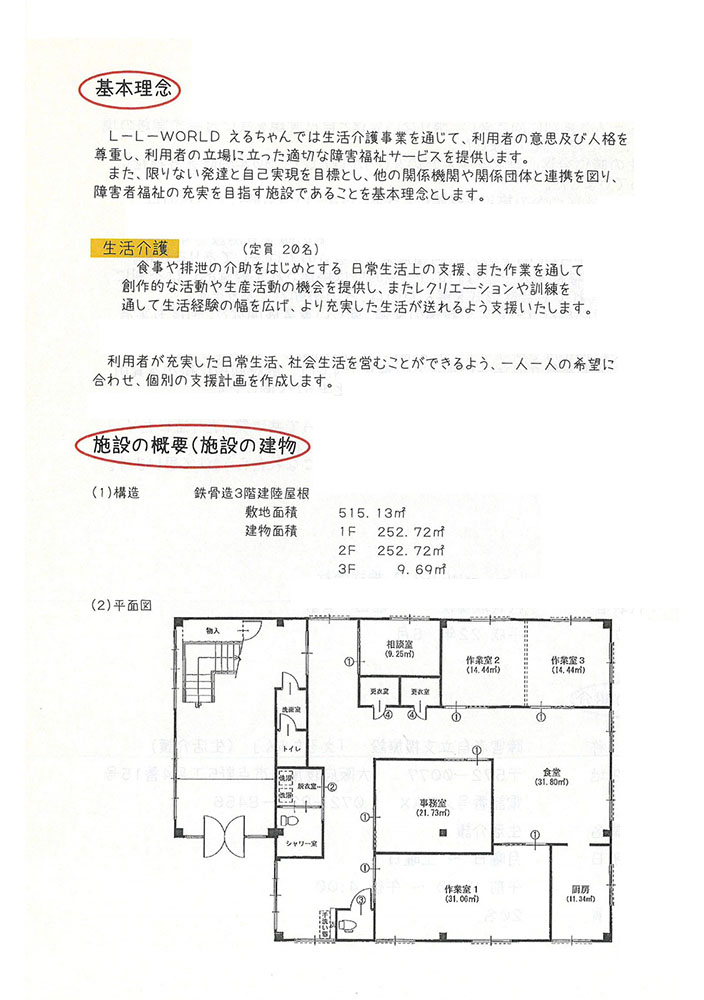

ひとりごと32パンフレット(ふり返ってみて)

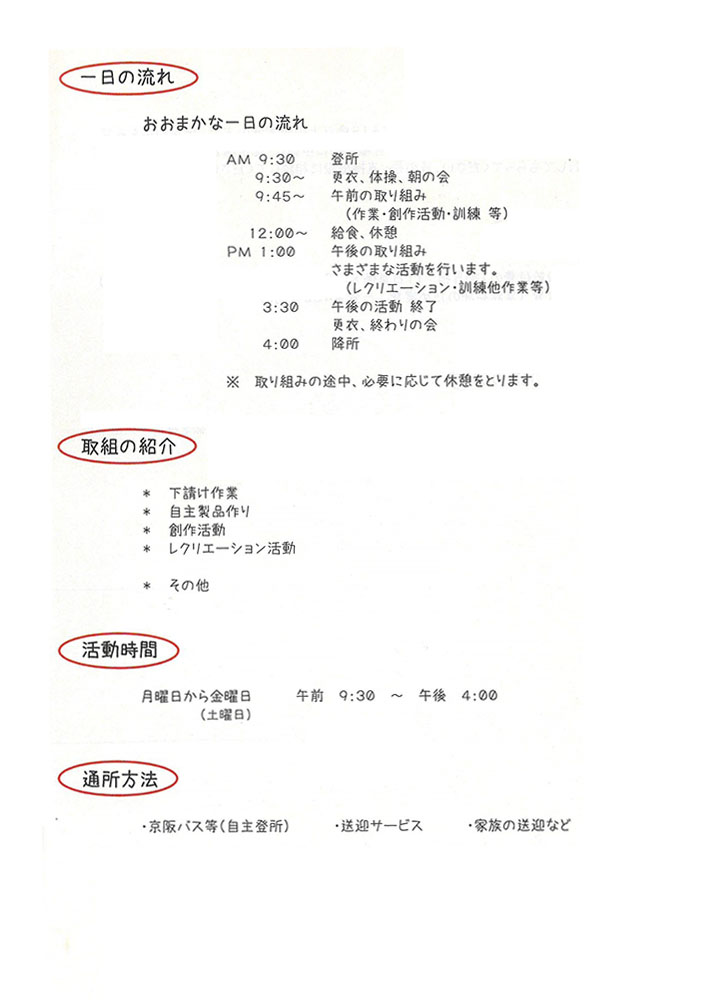

昨年、やっとちゃんとしたパンフレットができましたが「えるちゃん」立ち上げ当時は、パンフレットの事など全く思いつかず、それどころか開所のお知らせもどこにもしていなかったもので開所当日はスタッフ7名に仲間1名という手厚いケアー体制で、運営的に破綻したと思いながら、とりあえず各関係機関に告知しなければ…と思い、急きょワードでパンフレットを作り、事務機器の業者からもらった黄色い紙に印刷して配ったのを覚えている(当時は相談支援事業所もなく市の障害福祉課くらいにしか配ってなかった…)懐かしいので当時のパンフレット見返しました。

いかにもお手製感満載!文章も今とは違っているけど、当時の気持ちが伝わってくる。その後も、これをベースに何度も作り直し、その都度プリンターから印刷するということを15年間繰り返してきた。

今回のパンフレット(ホームページも)は専門の知識と技術を持った人に相談して作ってもらったので、見やすくて、内容的にも良いものができたと、ひとり喜んでいる今日このごろ…。

恥ずかしながら初期パンフレットのお披露目

初期パンフレットでした。

今は「限りない発達」とか「自己実現」ということばや、その後使っていた「かけがえのない生命の光をその世界の中でより一層輝かせるために」ということばは使っていない。これらのことばは、パンフレットを読んでくれた人と僕との間に解釈のズレがあるということを感じたことと、今は個人のスキルに焦点を合わせるのではなく、その人の生活そのものをより見つめるようになったこと。今のパンフレットの表紙に載せていることばが僕の今の心境や方向性を表していると思う。

さて、数年後、何がどう変わっているのか、変わっていないのか、楽しみである。パンフレットは初期に比べて確実に進化したと思うけど…。

ひとりごと33本2

読む本がなかったので、娘が持っていた本を何気なく手に取って読み始めた。表紙もアニメみたいなイラストで、内容も大したことはないだろうと思っていたら最後は不覚にも号泣していた。その本が続編だとわかってすぐに前作を買った。これもかなり泣かされて、たてつづけにこの人の本を買ってしまい、その都度泣かされてしまった。スターツ出版の汐見夏衛さんのシリーズで今までこの出版社と作者には縁がなかったけど、ティーンエイジャー向けだろうと思われるこの本に60代も終わりかけの男がこんなに泣かされるとは自分でも予想していなかった。

さわやかな涙を流させてくれてありがとう!

映画でも泣かされました。今では、娘よりたくさん読んでおります。

ひとりごと34本3

前回、本を読んで泣いてしまったことを書きましたが、思い返せば僕が初めて本を読んで泣いたのは小学生の時だった。

学校の読書の時間に本を読みながら泣いているやつがいて、その時は「男のくせに学校で本読んだくらいで泣くなよ」と思っていた。

気になったのでその本を図書館で借りて家で読み始めると、なんと家族がいるにも関わらず大声で泣いてしまった。

その本は「名犬ラッシー」

読み終わった後、家で飼っている「お座り」も「おてもしない」犬を見ながら「おまえは僕がいなくなっても、追っかけては来ないよな」とつぶやいていたのを覚えている。

ひとりごと35ヒーロー

ブンブンジャーが終わってしまった。さみしい…。

戦隊ものにはまったのは何十年ぶりだろう。

タイトルが「ブンブンジャー」ってなんと単純なネーミングだろうと思ったらコスチュームもタイヤが顔?ふざけすぎてると思いながら第1話を観たら、いきなりはまってしまい毎週録画してオープニングからエンディングテーマまで飛ばさず見てしますほどのお気に入り。ドラマ作りが素晴らしく、キャラクターひとり一人(敵方も含め)の設定やストーリーもしっかりとしていて、アクションもワンパターンにならず見ごたえのあるものだった(ロボットはおもちゃ売らないといけないからそれなりですが…でも悪くはない)。

これぞヒーローものの王道を行くストーリー展開と見せ場のアングル!毎回拍手と、時に涙。

ブンブンジャー世代の子ども達おめでとう。

今の気持ちのまま大人になってください。

ひとりごと36御上先生

TVドラマの「御上先生」第1話で出てきた「パーソナルイズポリティカル(The personal is political)」ということばを聞いて、「これ福祉(障害者問題)にあてはまるやん」と急に思った。

学生さんだった頃はこのことばはフェミニズム運動に限定されたものだと思っていて気にしていなかったのに、40数年たって改めて聞いて別の解釈というか深く理解できるようになったというか…。

長年「バリアフリー」だとか「ノーマライゼーション」だとか福祉用語の説明を聞いてても「障害者の人が住みやすい社会がすべての人にとって良い社会です」などと言われても、何かしっくりと受け入れられなかったのだけれど、御上先生のおかげで自分の納得のいくことばに出会え、新たな解釈ができたと思います。

先生ありがとう!

ひとりごと37バレンタイン

娘たちがまだ学校に行ってた頃、毎年のように手作りチョコをいっぱいもらっていた。

ほとんどが、試作品か、失敗作だったけれど…

ひとりごと38ディスカバリーとリカバリー

最近、発見したことはなんと逆立ちができなくなっている!

昔も逆立ちが上手かったわけではないけど、全くできないということはなかったのに、知らない間に全くできなくなっていた…。

これが年老いてゆくということだろうか。

いや、これであきらめてはいけない!アンチエイジング。

今、必死で逆立ちの練習中。

こうやって、できなくなっていることを発見しては修復していくのか…。

子どもの頃や若いころにできないことを練習してできるようになるという発展型とは質が全く違うが、克服したときの達成感は同じだ!…いや、新鮮味が違うかな…。

ひとりごと39音楽事情

数か月前、聞きたい曲があったのでCDを借りに行こうと思い、以前CDを借りたレンタルショップへ行くと、CDが1枚もない。

DVDは置いてあるのにCDレンタルのコーナーがない。別のレンタルショップを3軒くらい回ったが、どこもCDどころかDVDも置いていない店ばかりだった。

少し離れたところにCDレンタルをしている店があり、借りに行ったが、CDレンタルコーナーに爺さんが2~3人いるだけでほとんど人がいなかった。昔は皆CD借りに来ていたのに、皆どうしているのだろう…と不思議に思いながら店を出た。

後日、娘がApple Musicに入るというので一緒に入れてもらった。なんと!スマホで検索するだけで聞きたい曲がすぐに見つかり、古い曲まで出てくるし音質もよい。なんと便利なことか、これではCDレンタルはなくなるわなぁ~とこのご時世の現状に納得。

ひとりごと40音楽事情2

前回、スマホでいろいろな曲が簡単に聞くことができて、なんと便利になった事かと感心したと書きましたが、もともと僕はレコード世代なので、音楽を聴くときはそれなりに手間がかかったものです。

まず、ジャケットからレコードを出して、さらにビニールの袋から盤の表面に指紋などがつかないように真ん中の穴と盤の淵をもって丁寧に取り出し、静電気防止のスプレーをかけてクリーナーできれいに誇りを取り、プレイヤーのターンテブルの上にそっと置き、慎重にレコード針を盤の淵におろす。これだけでもかなり手間、そこから30分から45分くらいはじっと曲を聞く、途中の曲を聞きたいときは針を持ち上げて曲と曲の間の溝に慎重に針を置く。一枚のアルバムを聞くのに神経を集中しないといけない時代だった。今は指先1本で次の曲や、違うアルバムを選べて便利になったと思う…けど。

曲やアーティストの作ったアルバムの存在が軽くなったような気がする。今の方が絶対便利なんだけれども、レコードはその曲を聴くために手間も時間もかけて、集中して聞いていたと思う。だけどCD出たときは楽でうれしかった。今なんかスマホで曲だけでなく歌詞まで見れるので、この便利さは何とも言えない。(おまえはどっちがええねん)

ひとりごと41本4「犬と少年」馳 星周 著 文春文庫

タイトルは地味だけど、内容は濃い作品。

1匹の犬が巡り合った人たちの人生に関わりながら旅を続ける物語。

短編でありながら最後まで繋がっていて、それぞれの人生と犬の絆が描かれている、犬好き必読の本。(犬好きでなくても読む価値あり)

ネタばれが気になるので詳しく書けないけど、映画化されてもうすぐ公開になるので、無理しても見に行こうと今から楽しみにしている。この犬に会いたいです。

ひとりごと42本屋さん

僕は本屋さんが好きで時間があると本屋さんに行ってジャンルを問わず本を見て回っている。今はネットでほしい本をすぐに注文できる時代だけれど、あてもなく本を見て回って、変わった本や面白そうな本との出会いが楽しい。店員さんが手作りでコメントを書いている本屋さんに行くと、ここの店員さんも本好きなんだなぁと、なんか親しみを感じてうれしい。

最近は街の本屋さんが減ってきているのが、寂しいです

本屋さん!陰ながら応援しています。 無くならないでください。

ひとりごと43映画5 「少年と犬」「悪い夏」

小説が原作の映画は、物語のダイジェスト版みたいな撮り方であるとか、かなり脚色されて内容が異なってしまうものになってしまいがちになるけど、それも映画という決められた時間の中で納めようとすると仕方のないことかなと思う。

「少年と犬」の映画版も原作のストーリーを踏襲しつつもかなりアレンジされていた。実写なので迫力とリアリティーはありましたが、僕が好きだった「少女と犬」のエピソードがなかったのが残念でした。映画をご覧になった方は、ぜひ原作を読んでほしいです。一人一人の登場人物の物語が深堀されています。映画のストーリー展開は忘れて読んでくださいね。

映画館で「えっ!この映画、どうやって映画化したんだろう」と思って観たのが「悪い夏」でした。原作はだいぶ前に読んでいて、本の帯に「悪とクズしかでてこない」と書いてあり、市の生活保護課が舞台となっていたので興味津々で読んでみたらホントに最後の最後までワルとクズしか出てこなかった。残り数ページになった時、これどうやって終わるのだろうと読んでいる方が心配になった。悪人ばかりでも最後に一人は良い人間が出てくるものなのに本当に最後まで悪人とクズばかりでした。救いようがないぶん、本では少しコミカルになっていたけど、映画版はシリアスに撮られていて、ラストは原作とは違っていたけれど、これはこれで良かったと思う。役者陣の演技が良かった。機会があればこれも映画と本見ていただきたいです。

「悪い夏」の作者の染井為人さんの作品は問題のある人間とか悪人がよく出てきますが、読んだ後はイヤな気持ちにならず、面白いので是非他の作品も読んでください。

ひとりごと44本5(本屋さんで出会ったすてきな本)

「空が青いから白をえらんだのです ー奈良少年刑務所詩集 」―

寮 美千子 著 新潮文庫

受刑者(少年)達の鑑別所内での更生教育として取り組まれた「社会性涵養プログラム」を受けてできた作品集です。前半は彼らの作品(詩)と後半はこのプログラムを担当した作者の取り組みが書かれていて、刑務官はじめ少年たちの更生に関わっている多くの人達の熱心な姿勢も伝わるすごく感動する1冊です。こんなプログラムを、地域の学校で取り入れてもらえたらと思う。ぜひ読んでください!

ひとりごと45本6(本屋さんで出会ったすてきな本)

「ぼくが生きているふたつの世界」

五十嵐 大 幻冬舎文庫

以前「ぼくが生きてるふたつの世界」という映画の話をしましたが、本屋さんをうろついているときに偶然この本を見つけました。原作本があったんだと思いすぐに買ってしまいました。原作を読んで、映画の内容がより深く分かったとともに、映画ではわからなかった、ろうの人たちへの差別感やCODAの人たちの悩みもよくわかりました。本文だけでなく、あとがきや解説(解説は映画の監督さんがしています)まで読むと、ろうやCODAの人たち、支援団体や支援者のことがよく理解できます。

いつもは原作を読んでから映画化されて観に行くことが多かったですが今回は映画から原作というパターンでしたが、本を読んでもう一度映画が見たくなりました。今はNetflixでも見られるので、ぜひ本と一緒にご鑑賞ください。

ひとりごと46おもうこと

やさしく大地にふりそそぎ

ゆっくりとしみこんでゆく小雨のような

そんな支援が「えるちゃん」でできたらいいな

ひとりごと47映画7(月)

「月」という映画を映画館で観る機会がなく、あきらめていたところ先日アマゾンプライムで見つけて、いっき観しました。

これは、かなりの問題作で、障害者の入所施設の実態や問題点がリアルに描写されていて(もちろん、こういう施設ばかりではないですが)重い映画だけれど最近では珍しく骨のある映画でした。相模原障害者施設殺傷事件を題材にされたとしているが、作者は意識していなかったそうです。映画は相模原障害者殺傷事件を意識している感はありましたが、犯人の人物像は映画も原作も実際の植松死刑囚とは全く違う設定となっていました。福祉に関わる人、特に障害者福祉に関係のある人はぜひ見てほしいです。

映画「月」も「ロストケア」も犯人が主張している言葉に、僕たち(福祉現場に関わる人たち)がどれだけちゃんと反論できるんだろうかと思いながら、全否定できない現状を行政の政策に関わる人が実感として受け止めてほしいと思いました。

*映画には衝撃的なシーンもあるので注意して観てください。原作は映画と違って、重度の入所者の視点(感覚や、頭のなかでの考えや想像)でストーリーが展開されていくので、文体や表現方法も難しく少し難解な本になっていますが、こちらも是非読んでください。

ひとりごと48ほっとする光景

先日マクドナルドに行ったとき、となりの4人掛けの席に老夫婦が横並びに座って静かにハンバーガーを食べていた。

にぎやかにおしゃべりするわけでもなく、ただ、単に二人が並んで座っていただけなのになぜか、ほっとするほほえましい光景だった…。

ひとりごと49僕とロボ子

久しぶりにアニメで声を出して笑ってしまった。短編で、テンポもよく絵もわかりやすく、意表を突く展開でムチャクチャおもしろい。一人で声をだして笑ってしまった。

これまでも「ケロロ軍曹」と「クレヨンしんちゃん」はおもしろくてよく観ていたけど、「僕とロボ子」はインパクトのあるキャラクターと展開の速さが群を抜いている。

映画も観に行きたかった…

ひとりごと50アナザーヒーロー

変身する

ことはない!

超化学兵器を持っている

わけでもない!

巨大ロボットに乗る

ことはできない!

だけど 地道にひとを救ってる

福祉士たち

※日夜、ひとのために一生懸命働いてくれている全ての人たちに…

ひとりごと51本8(本屋さんで出会ったすてきな本)

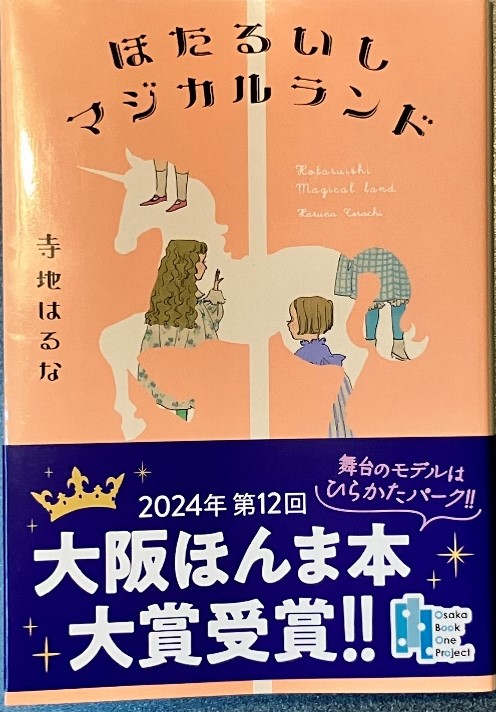

「ほたるいしマジカルランド」寺地 はるな ポプラ社

くずはモールの水島書店のなかを見て回っていたら店員さんのコメント付きのポップが並んでいる棚があって「ここはこの作家さん推しかぁ」と何冊か手にとってみて最終的に選んだのが「ほたるいしマジカルランド」でした。

この作家さんの本は読んだことがなかったので、初めて読むのにどれにしようかと割と悩みました。

「ほたるいしマジカルランド」という架空の遊園地の話ですが、何となくリアルにイメージがわくとおもったら「ひらパー」で取材したとの事。

あ~なるほどと納得。

(ひらパーもさらに好きになりました)

物語はここで働く人たちの一人ひとりの物語が描かれていて何となく心が軽くなる本でした。

ほっとしたいときにどうぞ!

ひとりごと52映画7

「金子差し入れ店」

刑務所に差し入れを代行として行う店の家族と依頼人、関係者たちの物語。

派手さはないけど、心にじわっと染み込んでくる映画です。

人はひとりひとりとならやさしくつながることができるのに集団(世間)と個人となるとなぜに冷たくなるのだろうと思う。

仕事や世間の目、信念と現実の狭間で苦悩する主人公の姿に心打たれます。

上演終了の映画館が増えてますが、ぜひ観ていただきたい作品です。

ひとりごと53写真1

「鉄塔とカラス」

あおぞらに向かって聳え立つ送電線の鉄塔がすごく映えていたので写真を撮ったらカラスが写りこんでいました。反対側に巣があるみたい。カラス好きの僕にとっては貴重な一枚です。

ひとりごと54バイクと人生

「バイクと人生」という大層なタイトルですがなんのことはない、足が短くて思っていたバイクに乗れないというだけの話です。

中学の時からバイクにあこがれていて、免許取ったらオフロードに乗って、山や川やデコボコの道を思いっきり飛ばそうとずーっと思っていたのにいざ免許を取ってみるとあこがれのオフロード車は車高が高くて足がぜんぜんとどかない…10代半ばで現実の厳しさに打ちのめされ、理想は儚くも砕け散り…そこからどうするかということが大事なテーマです免許を破り捨てるのか、短い足を恨んでふてくされて生きるのかいろいろと選択肢はあっただろうけど、結局選んだのは「あきらめ」です。今ある現実を認め、今ある条件でできる範囲で自分の心と折り合いをつける。

「Never give up」ではなくて、「あきらめ」も大事だということをバイクから教えられました

ひとりごと55ぶらり心斎橋

時々用事があって土、日に本町まで行くことがあり、帰りは心斎橋筋をぶらぶら歩いてかえてくることがある。

ぶらぶらといっても、休日の心斎橋は人が多くてゆっくりは歩けないけど、それでもたくさんの外国の人がいて(しかも多国籍)なんか歩いているだけでも外国に来たようで楽しい(基本的には人込みは苦手だけど…)

いつも思うのは、遠い国から来て、心斎橋のようなそんなに広くもない商店街を歩いてたのしいのだろうか…と考えながら人と大きなキャリーケースや荷物を避けながら歩く。

いろいろな国の人が、わざわざ日本にやってきてくれるのはうれしいと思う。

最近○○ファーストと言う考えが広がっているけど(日本でもそう言いだしている人が出てきている)特に外国の人に優遇する必要はないし、日本にいたなら(観光の人も住んでいる方も)同じように日本のルールで行動してほしいと思う。だけど○○ファーストが排他主義的にはならないでほしいと思う。○○ファーストが極まって、優生思想に陥ってしまったら、これまで何度も経験してきた過ちを繰り返してしまいそうで危機感を感じる。

いろいろな国の人が日本に来てみんな仲良く楽しんでくれたらいいなぁと思います。ぼくも昔から、いろいろな国へ行きたいと思っているので、そこの国の人が温かく迎えてくれたら、やっぱりうれしいと思うし、日本を知ってくれている人がいたらもっと嬉しいと思う。

福祉用語ではないですがインクルージョンですね。

ひとりごと56ぶらり中之島

中之島公園

モニュメントの上を飛行機が飛んでたので思わず撮ってしまった、小さいなぁ。

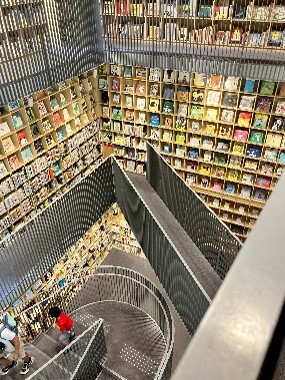

こども本の森

おちついた雰囲気のきれいな図書館で蔵書も多く展示もユニークで子どもだけでなく大人も十分楽しめる所でした

ひとりごと57もう あかんわ

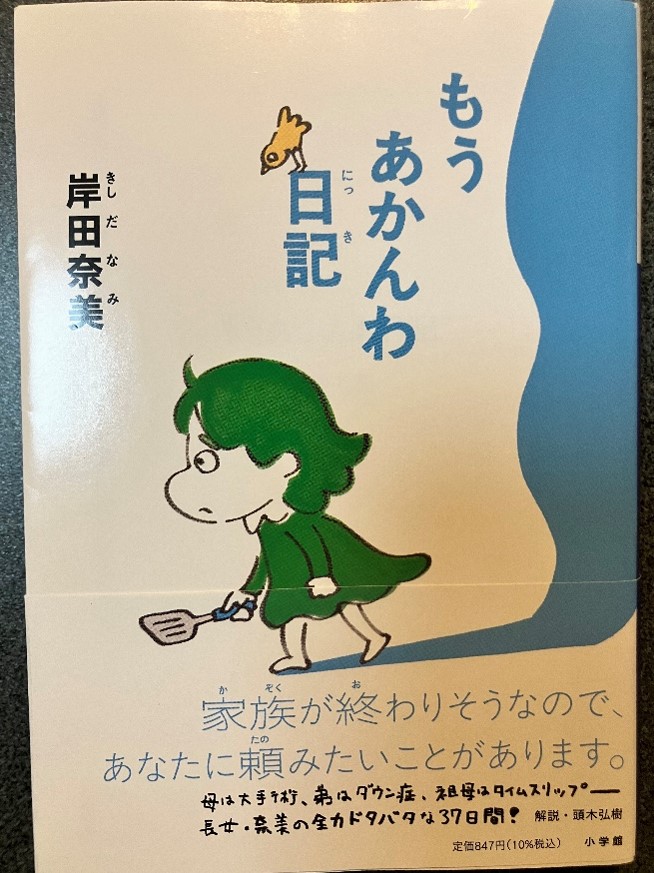

最近、岡崎体育さんの「なにをやってもあかんわ」という歌が耳から離れず「もう~な~にやってもあかんわ」のフレーズが絶えず頭の中でぐるぐる回っている今日この頃。そんな折、先日本屋さんに行ったら、こんな本見つけました。

ひとりごと58身体運動における心理的な影響について

またまた、たいそうなタイトルですが、逆立ちが数え方で長くできました。

という話です。

以前、逆立ちをしているという話を書いたことがあると思いますが、やり始めの頃は1秒も出来なかったものが、続けていると何とかできるようになり、逆立ちの時間を「いち、にぃ、さん、しぃ…」と早口で数えて計っています(両手がふさがっているのでストップウォッチも押せないし、時計も見られないので)早口なので実際は数10秒くらいだとおもいますが、それでも「きゅじゅうご、きゅうじゅうろく、きゅうじゅうしち…」と何とか100まで達することができるようになりました。しかしそこからがなかなか伸びず、100越えたり越えなかったり。そこで数え方を変えてみることにしたら、なんと100越えが連発!

50まで数えたら、また、1から50まで数えるという、ただそれだけで持続力アップ!なぜかは分からないけど、数え方だけでこんなに違うのかと驚いています。心理作用というのは偉大だと思う。

これが日常生活のいたるところで活かせたらなぁ…とせつに思う。

ひとりごと59映画8

ひとりごとの映画のコメント見ると、なんかマイナーな映画ばかり見ているような印象だけど、ちゃんとヒット作も観ています。

少し前になりますが、あの「国宝」を観てきました。3時間ほどの映画でしたが、少しも飽きさせず時間の長さを全く感じませんでした。

歌舞伎はまったく知りませんでしたが、その世界に魅了されてしまいました。俳優陣もどの人も圧巻で、特に吉沢亮の最後の踊りには魅了されてしまいました。横浜流星はアクション系だと思っていましたが、舞台での踊りもすごく、ホントにいい映画でした。これは映画館で観るべき映画だと思います。ぜひ、観に行ってください。

※その他にもジュラシックパーク シリーズ(前回は見逃しましたが)毎回映画館で観ております。

ひとりごと60ひとりごと60回(2025年10月4日)

日本は好きだけど

この国の政治は嫌いやなぁ

ひとりごと61びわ湖サンシャインビーチ

前に「少年と犬」という本の紹介をしたと思いますが今回、その映画のロケ地となった一つ、びわ湖のサンシャインビーチに行ってきました。

夕方だったからか人も少なく広々とした公園で、波打ち際まで行けてとても気持ちが良かったです。公園の中にコンテナカフェがあり名前がなんと「ARICAFE」!なんか身近に感じてしまいました。

コーヒー片手にゆっくりと過ごす時間、短時間でしたがリフレシュ出来ました。今度はゆっくり来よう…

ひとりごと622026年(R8)1月

あけましておめでとうございます。

今年は午歳ということですが、駿馬のように駆け巡ることなく、ゆっくり地固めしながら歩んでいきたいと思っております。昨年、一昨年と予定していたことがなんとなく達成でき今年はそれぞれに結果を出していく歳にしたいと思っております。

ぼくの座右の銘というか、好きなことばに「塞翁が馬」と言うのがあります。中国の故事にならったことばで「良いことがきっかけに悪いことが起こりそれをきっかけに良いことがおこる」人生その繰り返しである。みたいなことばで「えるちゃん」がなにかあるたびにこのことばを思い出し踏ん張ってきました(悪いことが転じても、素晴らしい出来事は起こりませんでしたが…)

今年もなんとか踏ん張って、ゆっくり歩んでいこうと思います。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。